ab

25.04. 2025

Oliver Schmidt

Alexander Weiss

In dieser Ausstellung begegnen sich zwei künstlerische Positionen, die sich mit Zerstörung und Wiederherstellung auseinandersetzen. Trotz unterschiedlicher Medien kreisen beide Praktiken um die Fragilität der Form und die Suche nach Bedeutung inmitten von Beschädigung, Auflösung und Verfremdung.

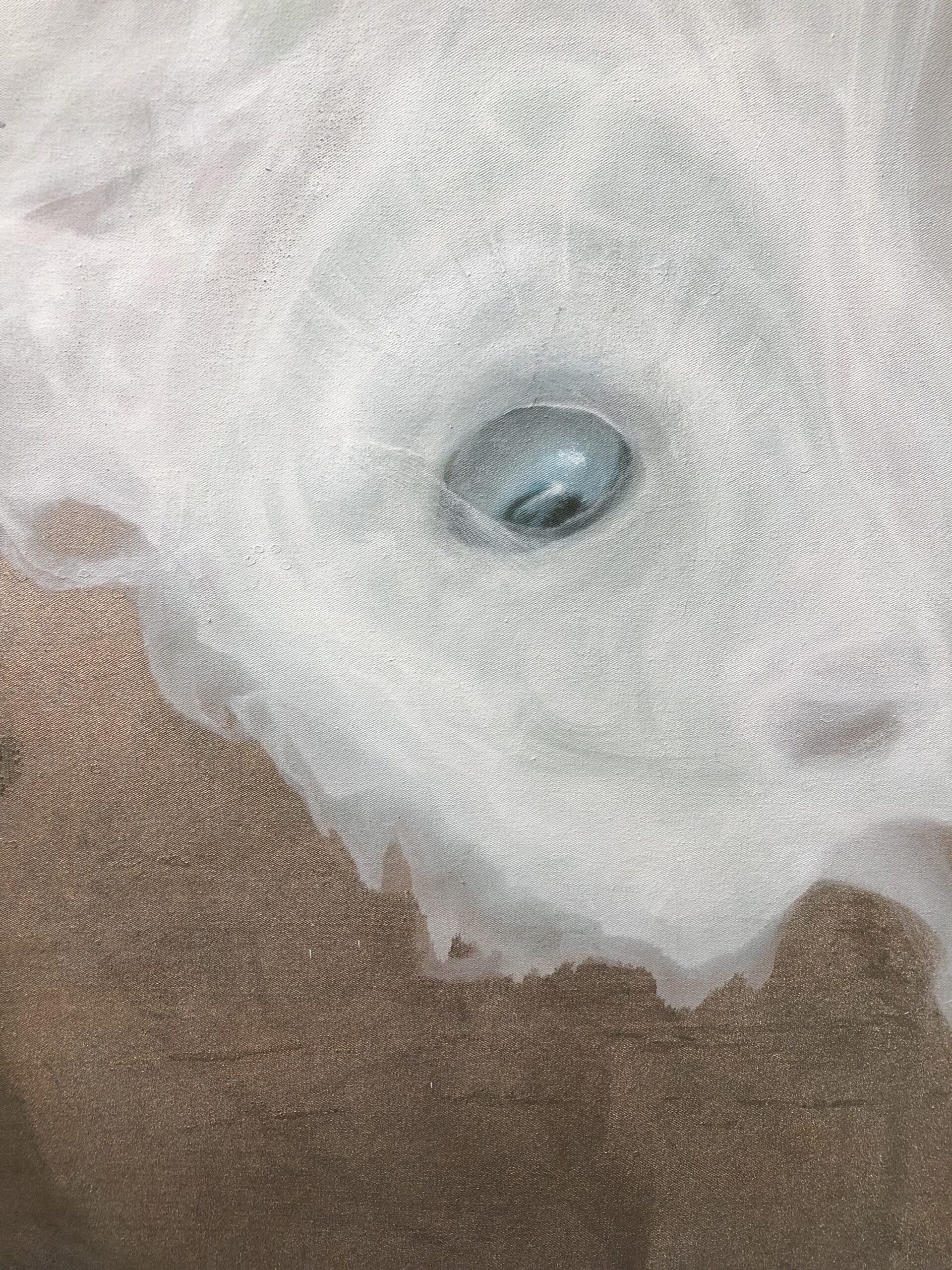

Alexander Weiss versteht Malerei als experimentelles Feld: Formen dürfen sich auflösen, Grenzen verschwimmen, Bedeutungen schweben zwischen Entstehung und Zusammenbruch. In einem Bild zerfällt Ornament in bloßes Material; in einem anderen tauchen rauchige Konturen und geisterhafte Augen auf, die an eine halb vergessene Pietà erinnern. Dieser Prozess zielt nicht auf die Kontrolle der Form, sondern auf ihre Entmachtung – auf eine Einladung zur Ambiguität, zum Unsagbaren.

Im Sinne von Federico Campagna wird die Malerei zu einer magischen Geste: eine Weigerung, die Welt als geschlossenes, technisch geordnetes System zu akzeptieren. Die Malerei wird zur rituellen Ent-Zusammenfügung, und das Scheitern ist kein Fehler, sondern Teil eines bewussten Widerstands gegen die geschlossene Ordnung.

Oliver Schmidt beginnt beim Bruch. Er findet und birgt antike Porzellanfiguren – Relikte vergangener Ideale – und setzt sie absichtlich falsch wieder zusammen: ein Hundekopf auf einem Mädchenkörper, ein Greif-Menschenkind reitet spielerisch auf einem Knaben. Gesellschaftliche Konstellationen werden persifliert und ad absurdum geführt. Diese Hybriden sind keine Scherze und keine nostalgischen Spielereien. Sie sind therapeutische Fehlreparaturen – gebrochene Formen, die wiederbelebt werden, um von der Fragmentierung des heutigen Selbst zu sprechen.

Psychologisch lässt sich das mit Winnicotts Konzept des Übergangsobjekts verbinden – Dinge, die emotionale Übergangsräume ermöglichen.

Die Figuren von Schmidt existieren genau in diesem Grenzbereich: nicht geheilt, nicht ganz, aber dennoch lebendig. Sie bewegen sich innerhalb des Rahmens ihrer ursprünglichen Welt, stören aber ihre Harmonie – und machen so die Dissonanz sichtbar, die unter der sentimentalen Oberfläche liegt.

Auch die Materialarbeiten stellen sich, auf Schmidts typische Weise, durch ihr Oszillieren zwischen Objekthaftigkeit und Metaphysischer Bedeutung selbst in Frage.

Was alles Gezeigte eint, ist ein Widerstand gegen das Geschlossene – sei es durch das Nicht-Wiederzusammenkommen oder durch die Umarmung der Fehlmontage.

Die „Monster“ dieser Ausstellung sind keine Schreckgestalten, sondern Überlebende. Sie tragen Spuren vergangener Ideale, gebrochener Zeichen und unausgesprochener Verluste – und sprechen gerade durch ihre Unstimmigkeit mit Nachdruck vom Jetzt.

This exhibition brings together two artistic positions that navigate the terrain of rupture, transformation, and repair. Both artists work with found material—forms, images, and objects that carry historical or emotional weight—and use them not to preserve, but to undo, empty out, and reconfigure.

Alexander Weiss approaches painting as an experimental field, where forms dissolve, boundaries blur, and visual certainties break down. Ornament becomes a faded trace, figuration flickers like smoke. What remains is a state of suspension—between visibility and disappearance. In the spirit of Federico Campagna, painting becomes a magical gesture: a refusal to accept the world as a closed, technically ordered system. Instead, space opens up—for meanings to shift, fail, or begin again.

Oliver Schmidt, by contrast, digs into the past—literally. He collects broken porcelain figurines from a bygone century—objects that once embodied cultural ideals—and repairs them wrongly. A dog’s head rests on a girl’s body; a pig’s torso carries a horse’s face. These hybrids are not ironic jokes, but part of a therapeutic practice: a deliberate mis-repair that confronts fracture without erasing it. His work resonates with Lacan’s fragmented body and Winnicott’s transitional objects—provisional figures that help us survive inner conflict. The result is not restoration, but melancholic reformation: imperfect, unstable, but undeniably alive.

the material works, in Schmidt’s typical manner, also question themselves through their oscillation between objecthood and metaphysical meaning.

The “monsters” in this exhibition are not horrors, but survivors. They carry the traces of past ideals, broken forms, and unresolved grief—and in their dissonance, they speak urgently of the present.

Both practices reject the intact surface. Their works are not restorations, but open questions:

What becomes possible when what is found is not preserved, but dissolved, misfitted, and allowed to live on differently